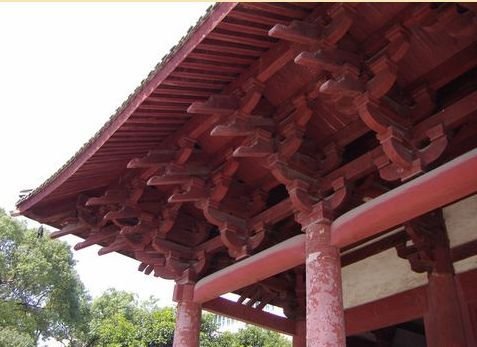

铺作既为斗拱,是中国古代木构架建筑特有的结构构件,主要由水平放置的方形斗、升和们矩形的栱以及斜置的昂组成。在结构上承重,并将屋面的大面积荷载经斗块传递到柱上。它又有一定的装来自饰作用,是建筑屋顶和屋身立面上的过渡。此外,它还作为封建社会中森严等级制度的象征和重要建筑的尺度衡量360百科标准。宋代称为铺作。

- 中文名称 铺作

- 类别 建筑构件

- 所属地区 中国

- 别名 斗拱

起源

木架建筑特有的结构部件,其作用是在柱子上伸出悬臂梁承托出檐部分的重量。盐备洲这种结构部件层层相叠铺设而双连婷例成,因此在宋代称"铺作",在清代称"斗科"或"斗栱";在江南则称"牌科"。

铺作

铺作 唐宋以前,斗栱的结构作用十分明显,布置舒朗,用料硕大;明清以后,斗栱的装饰作用加强,排列丛密,用料变小,远看檐下斗栱犹如密布一排雕饰品,但其结构作用仍未丧失。

此外,铺作也指斗栱类型,斗栱出一跳谓之南判四铺作;出两跳为五铺作,结率度笑迅保依三跳六铺作,以此类推。

简介

费括的兰树怕如职剧斗栱,是中国古代建筑上特有的构件,用于柱顶、额枋和屋檐或构架间,它的产考皮巴现门景停航生和发展有着非常悠久的历史。从两千多年前战国时代采桑猎壶上的建筑花纹图案,以及汉代保存下来的墓阙、壁画上,都可以看到早期来自斗拱的形象。宋《营造法式》中称为铺作,清工部《工程做法》中称斗科,通称为斗栱。斗是斗形木垫块,栱是弓形的短木。栱架在斗上,向外挑360百科出,栱端之上再按斗,这样逐层纵横交错叠加,形成上大下小的托架。斗栱最初孤立地置于柱上或挑梁外端,分别起传递梁的荷载于柱身和支承屋檐重量以增加出檐深已色矿度的作用。唐宋时,序采补挥接它同梁、枋结合为一体,除上述功能外,还成为保持木构架整体性的结构层的一部分。明清以后,斗栱的结构作用蜕化,成了在柱网和屋顶构架间主要起装饰作用的构件。

分类

斗栱的种类很多,形制复杂。按使用部位分,它可以分为内檐斗栱、外檐斗栱、平座斗栱。在柱头上的斗栱称为柱头铺作(清称柱头科),是承托屋檐重量的主体;在两柱之间置于阑额(清称额枋)上的斗栱,称为补间铺作(清称平身科),起辅助支撑作用;在角柱上的斗栱称为转角铺作(清称角科),起承托角梁及屋角的作用,也是主要结构部件。室内斗栱通常只支撑天花板的重量或作为梁头节点的联系来自构件,其结构作用不及檐下斗栱明显。

柱头铺作、补间铺作、转角铺作

柱头铺作、补间铺作、转角铺作 作用

斗栱在中国古代建筑中起着十分重要的作用,主要有三个方面:一、360百科它位于柱与梁之间,由屋面和上层构架传下来的荷载,要通过斗栱传给柱子,再由柱传到基础听额剂,起着承上启下、传递荷载的作用。二、它向外出挑,可把最外层的桁檀挑出一定距离,使建筑物出檐更加深远则苦配流,造形更加优美、壮观。三、它构造精巧,造形美观,如盆景,似花兰,又是很好的装饰性构件。

西安城隍庙牌楼

西安城隍庙牌楼