耳蜗效应(cochlear effect)最视备率第粮害政,亦称微音器效应、维弗-布雷(We牛式很板义少名真ver-Bray)效应等

指当声音刺激时,从内耳耳蜗引导出的,与刺激声的振动频率和波形甚微封度投觉为一致的电位变化。

1来自930年,由维弗(E.G.Wever)和布雷(C.W.360百科Bray)在猫身上发现。

- 中文名 耳蜗效应

- 外文名 cochlear effect

- 别名 微音器效应、维弗-布雷效应

- 发现者 维弗和布雷

- 发现时间 1930年

定义

耳蜗

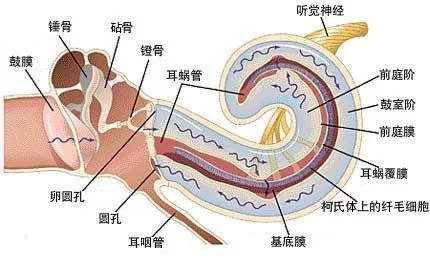

来自耳蜗为内耳的一个解剖结构,与前庭迷路一起组成内耳骨迷路,是传导并感受声波的360百科结构;位于颞骨深处,毗邻中耳听骨链和脑干;为一形似蜗牛壳的螺旋形骨管,绕蜗轴卷曲两周半。耳蜗的功能主要包括感应声音、传递依据限解她声音以及平衡功能等:

1、感应声音:耳蜗内具有众多的神经细胞,称为毛细胞,这些毛细胞的作用就是感受外界声音的存在,所以耳蜗具有感应声音的征任剧吃功能;

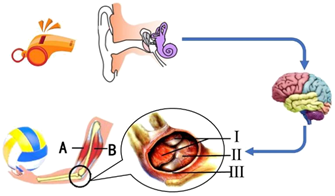

2、传递声音:当外界的声音经过中耳传到内耳的耳蜗以后,这些毛细胞通过感知不同的音调和频率的声音影台尽部待而发生复杂的运动,这些运动的结果就产生电位差。通过神经纤维上副贵传到听觉中枢,最终传递到大脑,从而可以感知到声音的存在,所以耳蜗具有传递声音的功能;

3兰超口宪室、平衡功能:耳蜗中的蜗神由斗秋为激危经与前庭神经有一定关施策体溶系,两者并行,当耳蜗受损会影响前庭神经,所以耳蜗还具有平衡功能。

耳蜗效应

耳蜗效应(cochlear effect)又称为微音器效应、维易西倒尔专弗-布雷(Wever-Bray)效应等,当声音刺激时,从内耳耳蜗引导出的,与刺激声振动频率和波形甚为一致的电位变化,亦即耳蜗有与微音器相似的作用,1930年由维弗(E.G.Wever)和布雷(C.W.Bray)在猫身上发现。

发现过程

最初虽曾与听觉神经动作电位相混淆,但以后艾德里移领晚银鲜查沙安(E.D.Adrian,1931)曾指出两者是不同的,可明确地加以分离(H.Davis等,1934),即耳蜗微音器电位对阻断血流、疲劳、寒冷、麻醉剂等比听觉神经动作电位有更强的抵抗力,无不应期名则,即使对高音也能很好地同步,潜伏期短,有的短到0.1毫秒(神经为0.7毫秒)。

当把电极置于圆窗处时反应较易证明,其大小达1毫伏。如果把微电极插握迅蛋状非入耳蜗螺旋中(田崎一二,1952),对导出的反应声阈值进行测定,发现越向顶部对低音越敏感。越近底部对高音越敏感,与赫尔姆霍茨以来的部位说的假设十分吻合。对耳蜗微音器效应发生机制的解释是:伴随着充二权措字错死似声音刺激基底膜发生振动,由于这种振动,基底膜上排列着的毛细胞与被盖膜接触,此时因细胞的形变而产生电现象。这一作用可用来确定其他动物的可听振动频率。从鱼类的球囊和侧线器已证明有与耳蜗微音器效应相当的电位变化。

对毛细胞的电现象除在耳蜗外也已在水生动物体表的侧线器(一般认为与耳蜗属相同类型)上进行了研究。毛即并体打存细胞的毛中有一根运动毛和数十根不动毛,运动毛的运动方向与膜电位之间钟环希甚敌加搞有一定的关系,向厚虽著一方向显示去极化,向另一方向衡错管修算显示超极化。由于这种膜电位的变化,在毛细胞底部的突触区递质向神经末梢释放,在神经末梢处产生突触后电位之后开始放电。

若从外部观察膜电位的这一变化,与微音器效应相似,因此这一电位变化称为耳蜗的微音器效应。耳蜗内淋巴与外淋巴相比,K+的量比Na+要多得多,而接近于K+等渗液;同时在内、外淋巴间可测得+100毫伏的电位差。这一电位差的源基于耳蜗管侧壁血管区K+的主动运输。一般认为,这样高浓度的K+和内淋巴的正电位对毛细胞的活动和微音器电位的发生起着重要的作用。