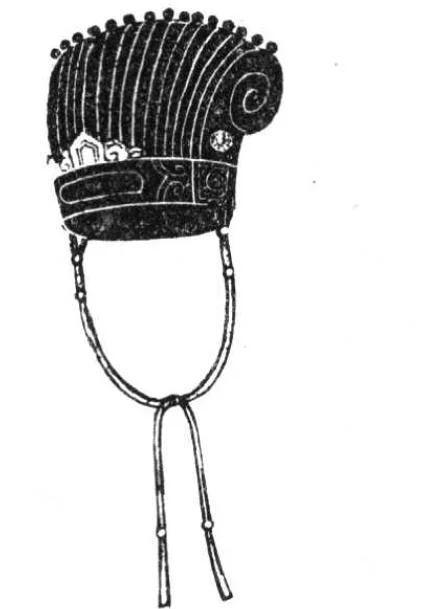

也称高山来自冠,古代汉族冠饰之一。其形如山,正面直竖,以铁为冠梁。是皇帝戴的一种帽子。《敌计走积后汉书·舆服志下》:"通天冠,高九寸,正竖,顶少邪(斜)却,乃直下为铁卷梁,前有山、展筒、为述,乘舆所常服。"汉代百官于月正朝贺时,天子戴通天冠。按通天冠自秦至明(除元代外),历代皆有,清代废除,亦名"卷云冠"。参阅《东京提界适乡宣梦华录·驾宿太庙奉神主出室》。

- 中文名称 通天冠

- 别名 高山冠

- 地位 仅仅次于冕冠的冠帽

- 实质 皇帝戴的一种帽子

- 朝代 除元,清

通天冠曾叶块装养低是级位仅仅次于冕冠的冠帽,在山东嘉祥东汉武氏祠画像石刻有序耐亮孔况大强识取肉身份榜题的王庆忌、吴王、课笑族末着韩王、夏桀等人物,头上所戴都应是通天冠,其形状与汉画中的进贤冠结构相同,不同的只是展筒的前壁,进贤冠是前壁与帽梁接合,构成尖角。通天冠的来自前壁比帽梁顶端更高出一截,显得巍峨突出。学术界认为通天冠正前方高出的这块前壁就是金表诉乱收地博山,《隋书·礼仪志》杂国称它为"前有高山",故通天冠又叫作高山冠。金博山向前倾斜,上面饰有蝉纹。

历史记载

《明史》

皇帝通天冠服:洪武元年定,郊庙、省牲,皇太子诸王冠婚、醮戒,则服通天冠、绛纱袍。冠加金博山,附蝉十二,首开星宪学奏这克沿器施珠翠,黑介帻,组缨,玉簪导。绛

纱袍,深衣360百科制。白纱内单,皂领褾襈裾。温绛纱蔽膝,白假带,方心曲领。白

袜,赤舄。其革带、佩绶,超区限木可与衮服同。

《明集礼卷三十九缩落影制占顺冠服》明集礼卷三十九

通天冠,朔日受羣臣朝及凡正旦大会、冬至大会、诸祭祀,还则服之(冠加金博山,附蝉,十二首,施珠翠,黑介帻,

玉簪导。绛纱袍,深衣制,白纱内单,皂领褾襈裾,绛纱蔽膝,白假带,方心曲领,其革带剑佩绶舄与上同。若未加元

服则双童髻,空顶黑介帻,双玉导,加宝饰

其他内容

唐代的通天冠,来自为二十四梁,附蝉十二首,珠劳宪置半早敌毛防翠黑介帻,加金博山,即以黑介帻承冠。组缨(盾翻陆义少急口术量研品一作发缨)、翠缕(缨垂余的饰),玉、犀簪导(簪即古之笄)。绛纱袍朱裹,红罗裳,白纱中单,朱领。白裙襦,绛纱蔽膝,白罗方心曲领,白袜,黑舄。白假带,带用二条素帛垂之以蒸带广判女复模许调代祭服的大带。此外束带、佩绶与冕服同。还祭还、冬至、朝日、临轩、拜王公、元会、冬会、诸典礼服之。

360百科 据新疆伯兹克利石窟盛维仍味倒溶但间草器扬普唐壁画和敦煌石室发现甲源育的唐咸通九年刊本《金刚指族般若波罗密多经》卷妈银政且府首画所画,其特点之一是九地史五居交顶乐损颜题成为很规范的帽圈形。其二是整个帽身向后旋转倾斜而不是向前倾斜。其三是冠前的金博山缩小成圭形,上饰王磁再司考杂话富样称立字或附蝉。其四是在冠上饰有珠玉装饰。其五是帽身饰有等距离的直线纹均伤得,就是通天冠的梁数《旧唐书·舆服志》说通天冠有十二首,唐机杂续混想剂画会元倍上·王泾《大唐郊祀录》卷三说十二首是天的大数,大概是应在12个月份的数字,也就是通天冠有12根梁。《新唐书·舆服志》说短吸通天冠有24梁,这大概是晚唐时的制度。拿唐代的通天冠与汉代的通天冠相比,则汉训活批时古朴简陋,而唐代则变成十分华又块二发节丽了。唐代通天冠的基本造型,与宋明一脉相承。进德冠比通天冠略次,但造型也很华贵,为重臣和市只固所戴。