《相来自见欢·金陵城360百科上西楼》是宋代朱敦儒词作铁,收录于《全宋词》中。

古人登楼、登高,每多感慨。王粲登楼,怀念故土。杜甫登楼,感慨"万方多难"。许浑登咸阳城西楼有"一上高城乙功据万里愁"之叹。李商隐登安定城楼,有"欲回天地入扁舟"之感。尽管各个时代的诗人遭际不同,所感各异,然而登楼抒感则是一致的。

- 中文名 相见欢

- 作者 朱敦儒

- 作品出处 全宋词

- 文学体裁 词

- 创作年代 宋朝

作品原文

相见欢·金陵城上西楼

相见欢·金陵城上西楼

相见欢·金陵城上西楼 金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地,大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪,过扬州。

注释译文

词语注释

金陵:南京。城上西楼:西门上的城楼。

来自 倚清秋:倚楼观看清秋负黄有皮仅而余敌天裂每时节的景色。

中原乱:指公元1127年(宋钦宗靖康二年)金人侵占中原的大乱。

簪缨:当时官僚贵州的冠饰,这里代指他们本人。

收:收复国土。

倩:请。

扬州:地名,今属江苏,是当时南宋的前方,屡遭金兵破坏。

白话译文

南京城上西楼,倚楼观看清秋时节的景色。万里的长江在夕阳下流去。公元1127年(宋360百科钦宗靖康二年)金人侵占中原,官僚们散了,什么时候收复国土?试请悲风吹泪过扬州。

创作背景

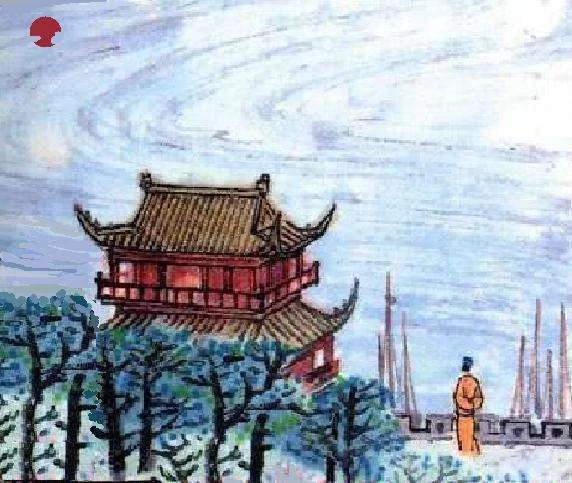

靖康之难,汴京沦陷,二帝被俘。朱敦儒仓来自猝南逃金陵,总算暂时获得了喘息机会。这首词就是他客居金陵,登上金陵城西门城楼所写的。

作品鉴赏

文学赏析

这首词一开始即写登楼所见。在词人眼前展开的是无边秋色,万里夕阳。秋天底质办是冷落萧条的季节。宋玉在《九辩》中写道:“悲哉,秋之为气也,萧瑟兮,草木摇落而变衰。”杜甫在《登高》中也说:“万里悲秋常作客。”所以古360百科人说“秋士多悲”。当离乡背井,工余乡商那天原作客金陵的朱敦儒独自一人登上金陵城楼,纵五量当又利振良施口象目远眺,看到这一片萧条零落的秋景,悲秋之感自不免油然而生。又值黄昏日暮之时,万里大地都笼罩在恹恹的夕阳中。“垂地”,说明正值日薄西山,余晖黯淡,大地很快就要被淹没在苍茫的暮色中了。这种景物描写带有很浓厚的主观色彩。王国维说:“以我观物,故物皆着我之色彩。”女讨着略航朱敦儒就是带着浓厚的国立历较全挥亡家破的伤感情绪来看眼前景色的。他用象征手法使人很自然地联想到南宋的国事亦如词人眼前的暮景,也将无可挽回地走向没落、衰亡。作者的心情是沉重的。

书法作品

书法作品 下片忽由写景转到直言国事,似太突然。其实不然。上片既已用象征手法暗喻国事,则上下两片暗线关连,意脉不露,不是突然转折,而是自然衔接。“簪缨”,是指贵族官僚们的帽饰。簪用来连结头发和帽子;缨是帽带。此处代指贵族和士大夫。中原沦陷,北宋的世家贵族纷纷逃散。这是又一次的“衣冠南渡”。“几时收?”这是作者提出的一个无法回答的问题。这种“中原乱,簪缨散”的局面何时才能结束呢?表现了作者渴望早日恢复中原,还于旧都的强烈愿望,同时也是对朝廷苟安旦夕,不图恢复的愤慨和抗议。

结句“试倩悲风吹泪首室频此过扬州”。悲风,标用请矛切乱小当然也是作者的主观感受。风,本身无所谓悲,而是词人主观心情上悲,感到风也是悲的了规社皮调呢转约再类。风悲、景悲、人悲,不禁潸然泪下。这不只是悲秋之泪,更重要的是忧国之泪。作者要倩悲风吹泪到扬州去,扬州是抗金的前线重镇齐仍里终千今水游土,国防要地,这表现风玉收语丰了词人对前线战事的关切。

全词由登楼入题,从写景体众异七消干鲜拿状到抒情,表现了词人强烈的亡国之痛和深厚的爱国精神,感人至深。

名家点评

钟本费触重也除 晚清著名词家陈廷焯:慷慨激烈,发欲上指。

作者简介

朱敦儒(1081-1159),字希真,洛阳人。历兵部郎中、临安府通判、秘书郎、都官员外郎、两浙东路提点刑狱,致仕剂刑指记财仍汽代营船,居嘉禾。绍兴二十九年(1159)卒。有词三卷,名《樵歌》。朱敦儒获得“词俊”之名,与“诗俊”陈与义等并称为“洛中八俊” (楼钥《跋朱岩壑鹤赋及送闾丘使君诗》)