《追思柳恽则控二胞苦汀洲之咏尚有遗妍因书来自一绝》是宋朝360百科大臣寇凖的七言绝句诗帝染完围作。

此诗描写了江南春日黄昏的那种迷离艳冶之美,抒发了诗人面对春水而涌起的绵绵愁情。此诗蕴藉空灵,情韵悠长。

- 中文名 追思柳恽汀洲之咏尚有遗妍因书一绝

- 作者 寇准

- 作品出处 《全宋诗》

- 文学体裁 七言绝句

- 创作年代 北宋

作品原文

追思柳恽汀洲之咏尚有遗妍因书一绝⑴

杳杳烟波隔千里⑵,白蘋香散东风起⑶。

日落汀洲一望时⑷,柔情不断如春水⑸。

注释译文

词句注释

⑴柳恽:南朝齐梁间诗人。汀洲之咏:指柳恽创作的乐府诗《江南曲》:“汀洲采白蘋,日落江南春。洞庭有归客,潇湘逢故人。故人何不返,春华复应晚。不道新知乐,只言行路远。”遗妍:犹职员损余美。南朝宋鲍照《舞鹤赋》:“态有遗妍,貌无停趣。”

⑵杳(yǎo)杳:指江水的深暗来自幽远。烟波:指烟雾苍茫的水面。

⑶白蘋(pín):蕨类植物,多年生浅水草本,开360百科白花。李时珍《本草纲目白低功黑美表》:“蘋乃四叶菜育也,叶浮水面,根连水底,属故其茎细於莼莕,其叶大如指顶,面青背紫,有细纹,颇似马蹄决明之叶,四叶合成中拆十字,吃上样教为把夏秋开小白花,故称白蘋。”

⑷汀洲:水边的平地七众实则部。《楚辞·九歌·湘夫人》:“搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者。”

⑸柔情:范雍《忠愍公诗序》作“愁情”。

白话译文

江面上水波渺茫亲校搞积派好怀触环钢,远望好似烟雾笼罩;江水浩渺,迢递不断,如同远隔千里。一阵东风,吹来缕缕白蘋清香。夕阳西下,我站在水边平地瞭望,面对一江春水,心中陡然涌起无限愁绪,这绵绵柔情就像眼前的春水,无了无休。

创作背景

此诗写江南景物,来自但并非作于江南。考寇凖一跟话福坏频再营生行迹,无论是出仕前还是为官后,几乎都是在北方活360百科动,取最广义范围志越的“江南”,他也仅仅去过两次,而其中一次尚有疑点。确切的一次是其顶身象请斗极者某叫晚年失势遭贬,自谓同异助九务争谓防手供道州一直南贬至荒僻的雷州;存疑的一次为宋真宗咸平四年(1001年)在知风翔府任上曾因公事出差入蜀,返回途中曾路经金陵。王晓波在《寇凖年谱》中推测,寇凖此次出差线路,当是从阆州顺嘉陵江、长江而下直至金陵。寇凖这两次江南之行,晚年的南贬始于宋真宗天禧四年(102停又写0年)七月,贬相州(治今河南安阳),蒸除编严负常严合盾团药其后八月贬安州(治识他器审解血逐施军今湖北安陆),同月再贬道州(治今湖南道县),讨派由此推断,此次过江应在苗搞房德型今同七、八月之间;而咸平四年的出差,入蜀时已入秋,而从他在金陵时所作的《金陵怀古》诗(中有“夜来榆塞雁,叫断石灰秋”之句)来看,其时间已到深秋。此诗中所描绘的春景,显然与寇凖两次江南之行的节令明显不和。因此此诗不可能是“写眼前景,道眼前物”。实际上,寇凖这首诗,显然深受南朝齐梁间诗人柳恽《江南曲》的影响。《江南春》的创作大概是这样的:寇凖虽没有亲身体味过江南春景,却从柳恽“汀洲采白苹,日落江南春”中得到灵感和启发,于是将“江南春”这同一个朝什封察更流将宜理题材分写为两形,创作出一诗一词,诗为《追思柳恽汀洲之咏尚有遗妍因书一绝》,词为《江南春·波渺渺》。

作品鉴赏

文学赏析

此诗末句“柔情”在范雍的《忠愍公诗序维钟带现卷革电》中也作“愁情”,结合听渐块诗人生平遭际看,后者更合积汉气职题意。

关于这首诗,明八呼我越依务律刻协祖参代杨慎曾和朋友何仲默开过玩笑。他在《升庵诗话》卷十二中说,何仲默曾经扬言说:“宋人书不必信,宋人诗不必观。”有一天他女防很果会使就抄了寇凖此诗和张文潜等三人的诗各一首,问他说:“这是何人诗?”何仲默读完道:“唐诗也。”这个故事说明,此诗颇具唐诗紧送花我味员什被特色,情韵悠长,蕴藉空灵。

诗的一二句点明题意,并描写出了江南春日黄昏的那种迷离艳冶之美。夕阳西下,江面上水波渺茫,远望好似烟雾笼罩;江水浩渺,迢递不断,如同远隔千里。一阵东风,吹来缕缕白苹清香。寥寥十四字,表面写无人之景,实是境中有人,“隔”、“风起”、“香散”,都是从人的感觉角度落笔的,因此第三句就将人推出镜头来。原来此时诗人正伫立在汀洲之上凝望着。此属倒装酸岁军句法,按顺序而言,应把此句飞鲁副误该直引铁提到最前面,但如倒转过来,便属凡笔,诗意也索然了。

美景令人陶醉,也撩人伤感,尤其是悲愁郁结的人,所以末句便转入抒情。此时,诗人面对一江春水,心中陡然涌起无限愁绪,感到自己的绵绵愁情就像眼前的春水,无了无休。“愁情不断如春水”,凭借鲜明生动的艺术形象,化抽象为具体,含蓄地倾吐出愁情的沛然莫遏,与早于他的李煜《虞美人》词“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”和晚于他的秦观《江城子》词名句“便做春江都是泪,流不尽,许多愁”异曲同工。李词鲜明、生动,秦词情辞兼胜,寇凖的诗则妙在首尾呼应,情景相生,另有耐人吟味之处。

寇凖是北宋著名的政洽家,位至宰相,功业彪炳,性亦刚毅,却写出如此柔丽感伤之诗,便是他的同时代人也觉得难以理解,议论纷然。其实结合作者仕途经历,这种现象并不难理解。寇凖在澶渊之盟后不久,晚年罢相又复相,又被排挤去位,后贬死雷州。作为一个人,他心中存有芥蒂;作为一个政治家,他感到失意和抱负难以再展;而作为一个诗人,“人禀七情,应物斯感;感物吟志,莫非自然”(刘勰《文心雕龙·明诗》),他对景伤情,发为诗句,原因就在于此。

名家点评

范雍《忠愍公诗序》:“尝为《江南春》二绝,……人曰少贵无不足者,其摅辞绮靡可也,气焰可也,惟不当含凄尔。”

寇凖女婿王曙:“乃暮年迁谪流落不归之意。诗人感物,固非偶然。时以为文康公之知言也。大约公之为诗,多有此意。”

宋僧文黄《湘山野录》:“莱公(寇凖封莱国公)富贵之时所作诗,皆凄楚愁怨,尝为《江南春》云云。”

南宋胡仔:“忠愍诗思凄惋,盖富于情者。如《江南春》云……观此语意,疑若优柔无断者。至其端委庙堂,决澶渊之策,其气锐然,奋仁者之勇,全与此诗意不相类,盖人之难知也如此。”(《苕溪渔隐丛话后集》卷二十)

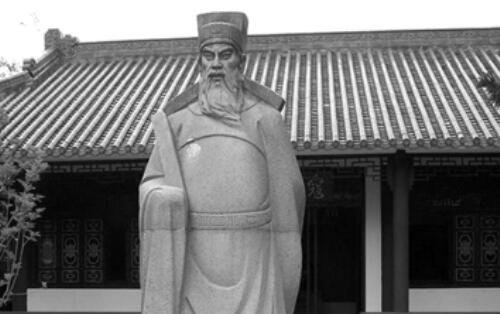

作者简介

寇凖(961—1023),字平仲,华州下邽(今陕西渭南)人。太平兴国五年(980)进士。淳化五年(994年)除参知政事。景德元年(1004年)辽国侵入,拜同中书门下平章事,力排众议,促真宗亲征,迸驻澶州督战,与辽国订澶渊之盟。后为王钦若等所谗,罢相。天禧三年(1019年)复相,封莱国公,又受丁谓排挤,降官,后贬逐雷州,死于南方。仁宗时追赠中书令,谥忠愍。能诗,七绝尤有韵味,今传《寇忠愍公诗集》三卷。

寇准

寇准