法华古寺始建于唐朝,距今有1386年历史,位于湘阴县城东南樟树镇樟树港,风光秀丽的湘江之滨,水面清丽阳雀湖畔,距县城十五公里。古寺源远流长,为湖南现存天台宗最早古剎,与普陀、峨眉、麓山山水共脉,佛源同根,道不尽“法界蒙熏,湖泽钟灵藏古佛;法华弘威,江水迴环绕普陀”的古寺风光。

基本介绍

- 中文名:法华寺

- 地址:湖南省湘阴县城东南

- 现任住持:早国法师

- 始建于:唐朝

寺院历史

法华古寺始建于唐朝,位于湘阴县城东南,距县城十五公里。据清嘉庆阎擎烺主修县誌载:“法华寺,县南。唐武德九年建,康熙元年僧又先重修,嘉庆十八年邑人危屏南等捐银倡修,外众姓共捐香火田九石。” 现任住持早国法师。

近代寄禅法师,名敬安,俗名黄读山,在十八岁时投湘阴法华寺当了和尚。曾任中华佛教会第一任会长,是清末着名的诗僧,别号“八指头陀”。一八七七年敬安廿七岁之时,在宁波阿育王寺佛舍利塔前燃二指,并剜臂肉燃灯供佛,自此号“八指头陀”。

法华古寺历史悠久,法脉渊远流长,名胜繁多。旧时方舆家认为法华寺与佛教名山浙江普陀山、山西五台山、安徽九华山、四川峨眉山、耒阳观音岩、长沙麓山寺、湘阴玉华山山水共脉,佛源同根,前人留下“法界蒙熏,湖泽锺灵藏古佛 ;华寺弘威,江水迴环绕普陀”古联,民间有“九龙荟萃基地”之说。隋唐时代,天台宗高宗智颐、灌顶等,常在隋代巴陵郡和唐代岳州传法度僧。湘北天台宗盛极一时,法华寺即建于斯时。寺院依山傍水,桐林环抱,松篁幽邃,江波蕩漾,烟霞际会,乃不可多得之风水宝地。

法华古寺鼎盛时期,庙宇规模达上、中、下三进,四厢斋房为木石结构,各殿分别供奉释迦、观音、弥勒、四大金刚等佛像。暮鼓晨钟,梵音缭绕,香客前来朝拜者络绎不绝。寺旁建有一座巍峨壮观的七层古塔,四面八方映衬着阳雀湖。寺周古樟经历几朝,七人方能合抱,遮天盖日,远近闻名,风光优美,引无数墨客骚人吟诗作对。民国后寺产为官中所据。解放后,改为完全国小。

法华寺位于湖南省湘阴县城东南,距县城15公里,始建于唐朝。据清嘉庆阎擎烺主修县誌载:“法华寺,唐武德九年建,康熙元年僧又先重修,嘉庆十八年邑人危屏南等捐银倡修,外众姓共捐香火田九石。”

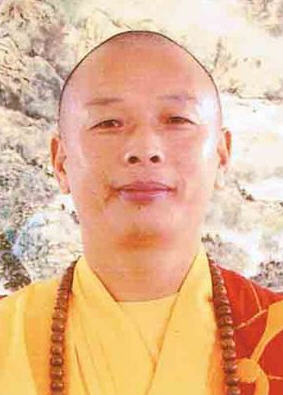

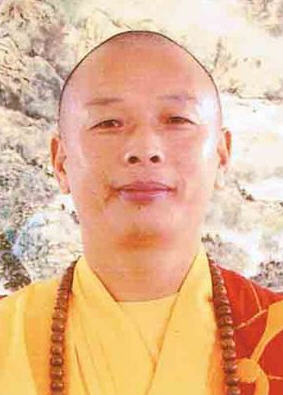

现任住持

早国法师俗名易国光,又名智广和尚,1962年出生,1999年出家,皈依湘阴县法华寺大慧法师。早国法师现为湘阴县政协常委、湖南省佛教协会理事、岳阳市佛教协会副会长、湘阴县佛教协会会长、湘阴县慈善总会名誉会长、湘阴县城西镇双星学校名誉校长、法华寺住持、中国慈孝总会名誉副会长、联合国人道主义援助会副主席等职务。

从师父大慧法师手上接过这一重振祖庭的重任,早国法师在几乎是一片废墟的古寺旧址上搭起了草棚,一双草鞋,一把锄头,古寺的重建在磨难中拉开了序幕。一个信众,十个信众,百个信众……在慈悲的召唤下,四方信众纷纷赶来,有钱的出钱,有力的出力,历经6年拼搏,在当地党委、政府的支持下,千年古剎重现荣光:大雄宝殿、关圣殿、城隍殿拔地而起,八指头陀纪念馆初具规模……在方圆60亩的阳雀湖畔,雄伟壮观的法华古寺清净庄严,为湘北宗教旅游事业再添胜景。身临其境,在松篁幽邃之中看江波蕩漾,烟霞际会,听晨钟暮鼓,闻梵音法语,令人肃然起敬,身心净化。

早国法师爱国爱教,与党同心同行,努力探索佛教与社会主义社会相适应道路,积极参加社会公益事业,参政议政能力较强,被评为“湘阴县优秀政协委员”。多年来,早国法师刻苦钻研佛学,贯彻落实党的宗教政策,佛学精湛,弘法利生。法师积极参加宗教文化交流活动,连续4次参加在北京举办的华侨华人与社会各界知名人士座谈会,多次参加普陀山、峨嵋山、南岳、麓山寺等全国各地着名寺庙的佛学研讨会,与一诚长老、圣辉大和尚、怀梵大和尚等佛教界领袖共同探讨佛教与社会主义社会相适应道路。

天台祖师兴古剎

隋朝时,燃灯古佛偈语中的头两句“法界中兴待释迦,华族弘法功最佳”已应验,释迦牟尼的佛法早已向包括中国在内的东方世界传播,而华夏大地弘法尤盛,涌现了像智者、灌顶这样的高僧。其中,智者大师成就最高,曾为陈后主说法,为隋炀帝传授菩萨戒。隋朝佛法中兴的时候,曾经辉煌的法华古寺却早已在北魏时毁于灭佛运动。

一日深夜,高僧智者在天台山华顶峰上禅观时,猛然听到虚空中传来一声狮子吼“七茎石莲今犹在,法华古寺在何方?”智者大惊,第二天清早即带弟子灌顶前往巴陵郡寻访法华古寺。智者大师十八岁时在湘州(今长沙)果愿寺出家,听说过法华古寺七茎石莲的传说,故知道法华古寺在巴陵郡。

经过几个月的跋山涉水,师徒二人,终于来到了阳雀湖边。站在十人合围的樟树下面,望远方,山水相连、烟霞际会,看近处,松篁幽邃、碧波蕩漾。智者大师忍不住啧啧称讚:“真九龙荟萃之地也”。可是,在这如诗如画的山水中,法华古寺只剩断瓦残垣。但令人惊喜的是,儘管经历了几千年的风雨,那一朵七茎的青色石莲花依然在湖中绽放,随水涨落,不增不减。凝视着那一朵七茎石莲,剎那间,师徒二人脑海中同时浮现如佛和尚和弟子救护燃灯古佛的画面,抬眼观天,虚空中呈现燃灯古佛给释迦佛授记的情景。二人情不自禁向石莲跪拜,唱诵着《僧伽叱经》中最殊胜的那一段——佛告一切勇菩提萨埵言:“谛听!善男子,过九十二亿阿僧祇劫,有佛出世,号然灯如来、应、正遍知。我于尔时作摩那婆子,名曰弥伽(弥伽者此言云),于然灯佛所作摩那婆,修清净行。我见彼佛,以七茎青莲华供养然灯如来,以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。尔时,然灯如来即授我记:‘摩那婆,未来过阿僧祇劫当得作佛,号释迦牟尼如来、应、正遍知。’一切勇,我于尔时闻授记声,踊身虚空高十二多罗,住虚空中得无生法忍,无量阿僧祇劫所修净行,与六波罗蜜相应,一切善根悉皆现前,如视掌中庵摩罗果。诵毕,二人涕泣不已,面对庄严、吉祥的七茎石莲花,师徒二人决心重光古寺,永续法脉。

智者大师重修法华古寺的心愿,得到了晋王杨广(后为隋炀帝)的大力支持,经过十几年的努力,法华古寺又重放异彩,成为湘北天台宗最大的道场。

相传,智者大师在阳雀湖边建了一座拜经台,一日,当这位高僧拜《法华经》拜到《药王菩萨本事品》中“是真精进,是名真法供养”时,看见释迦牟尼佛在灵山说《法华经》,瞬间证得法华三味的前方便——一旋陀罗尼。

至唐武德九年,法华古寺成为潭州(今湖南)最大的佛教中心,庙宇规模达上、中、下三进,占地近千亩,香客前来朝拜者络绎不绝。

爱国爱教永传承

“寺驻万世佑娑婆”既是燃灯古佛对法华古寺的加持,更是古寺历代高僧的慈悲实践。五千多年来,古寺的历代弘法者坚定维护国家和民族利益,情系天下苍生,大慈与一切众生乐,大悲拔一切众生苦。智者大师便是这样辉映史册的“千古道德典範”。

智者大师一生历经三朝四帝,他与陈、隋王朝的交往,并非攀缘,而是基于“不依国主,则法事难立”的弘法智慧,更是要通过自己慈悲精神影响统治者施仁政而惠及万民。即使在命终之际,他仍然在为佛法、为国土、为众生而殚精绝虑,留下了三封遗书,他在给当时的晋王杨广的遗书中写道:“加修慈心,抚育黎庶……王秉国法,兼匡佛教,有罪者治之,无罪者敬之。起平等不可思议心,则功德无量……亦是为佛法、为国土、为众生,若能留心,功德仰赛。”大师在遗书中对杨广承诺“命尽之后,若有神力,誓当影护王之土境”。在中国佛教史上,能在死后还能凭藉生前的超常智慧和佛法的善巧方便进行众生之救度、佛法之弘扬者仅智者大师一人。

天台宗虽尊龙树菩萨为初祖,但实际开创者是智者大师。天台宗法脉自智者大师完成其理论体系后便慧灯永照,法乳长流,法华古寺更是人才辈出,涌现了许多爱国爱教的高僧大德,尤以东林长老最为瞩目。东林长老为近代佛门泰斗,培养了许多人才,最着名的是“一文一武,一僧一俗”即释敬安和左宗棠。释敬安是清末民初的中华佛教总会首任会长,18岁时,在此剃度出家。敬安禅师因在宁波阿育王寺割臂肉,并燃左手两指,割肉点灯,燃指供佛,自号:八指头陀。法师不仅佛学精湛,更留下1900余首脍炙人口的诗作,斐声海内外,“诗名赢得满江湖”。左宗棠少年时曾在这里读经习字、博览群书,皈依东林长老,成为法华寺俗家弟子。受古寺爱国爱教传统的薰陶,释敬安和左宗棠都成为近代着名的爱国人士,前者被尊为“爱国诗僧”,后者被誉为“民族英雄”。

面对列强侵略,敬安禅师发出了“豺虎未平空有恨”、“国雠未报老僧羞”的吶喊,企图唤醒东方睡狮;而左宗棠则率领湘军雄师收复新疆。1884年秋,闻法舰袭击基隆,敬安法师怒不可遏,欲亲赴前线抗敌,被友人所阻。同年11月,左宗棠抵达福州,积极布防,并组成“恪靖援台军”东渡台湾,抵抗侵略。在民族危难之际,法华古寺的这“一文一武、一僧一俗”都在竭尽全力地维护国家和民族利益。

作为中华佛教总会首任会长,释敬安在维护国家和民族利益的同时,不遗余力地维护佛教利益。1911年,辛亥革命爆发后,为保护佛教合法权益,释敬安曾亲赴南京,面见临时大总统孙中山,吁请保护寺产。1912年冬,湖南、安徽等地发生掠夺寺产、销毁佛像事件,敬安法师约请各省僧界代表,赴北京请愿,因积劳成疾而圆寂于北京法源寺。一代宗师,倒在维护佛教合法权益的路上,令后世景仰。

历史沧桑,缘起缘落,法华古寺曾一度沉寂在历史的尘埃中。1999年,当代高僧早国法师决心重振古剎,开始了艰辛的重建工作。