GaN晶体薄膜的光致发光谱均存在一个非常宽且比较複杂的黄光发射带,从给出的谱线形状可判断,其包含有多个发光峰,这说明黄光发光带是由多个跃迁过程产生的。Pankove和Hutchby小组系统地研究了35种元素注入GaN薄膜后的低温 (78K)光致发光行为, 并发现金属元素的注入均存在较强的特徵光发射;其余的元素在2.15eV附近有一较宽的发射峰,如C,Li,Be,Al和Si均存在较强的发射带,这些发射带被认为是同注入带来的缺陷有关。

基本介绍

- 中文名:发射带

- 外文名:emission band

- 来源:发光材料

- 套用:GaN半导体材料

- 学科:核技术

内容简介

由于GaN晶体具有优良的物理和化学性质,因而被认为是一种非常具有套用前景的第三代宽频隙半导体材料。由于GaN晶体薄膜外延生长技术的改进与提高,使其在半导体器件套用领域得以迅速发展,尤其在GaN基光电器件套用研究领域。由此,GaN晶体的发光特性、带隙能级的精细结构、能级形成的内部机制以及能级间的跃迁行为变得十分具有现实意义。Ogino和Aoko认为,2.2eV附近的光致发光带是由浅施主到深受主的跃迁,其中浅施主的深度约为25meV,深受主是镓空穴(VGa)与氮的碳替位(CN)形成的複合体(VGa-CN)且其能级深度为860meV,并确定Si和O的掺杂并不影响黄光发射带。

离子注入型GaN黄光发射带研究

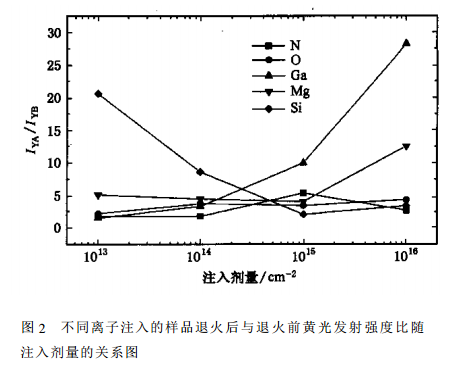

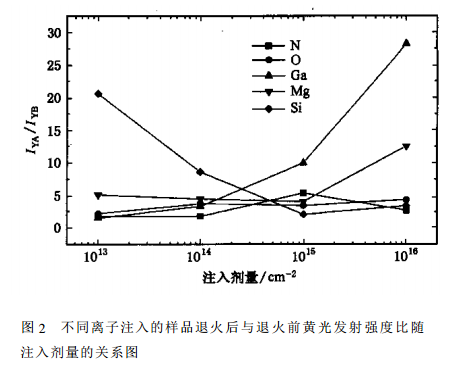

对C掺杂氢化物气相外延生长的GaN的光致发光测量确定C杂质是黄光发射带存在的一个重要原因。对于Si掺杂或注入对样品黄光发射强度的影响,不同的文献给出的结论也不尽相同。如在2002年,Dai等研究了离子注入的不同GaN样品退火前后的光致发光谱,得出样品1的黄光发射与近带缘发射的强度比减小,而对于样品2,该比值却增大;有些文献报导Si掺杂的样品黄光发射与近带缘发射的强度比值增大,且该文献认为黄光发光带起源于Ga空穴与Si离子注入带来缺陷的複合体。在高浓度的n型掺杂中(n>1019/cm3),黄光发射的强度随Si掺杂的增加而降低,文献中解释为引入的施主原子对Ga空穴进行了补偿。由此可见,Si在GaN黄光发射带中扮演着重要的角色。 样品退火后与退火前黄光发射强度比随注入剂量的关係图

样品退火后与退火前黄光发射强度比随注入剂量的关係图

样品退火后与退火前黄光发射强度比随注入剂量的关係图

样品退火后与退火前黄光发射强度比随注入剂量的关係图虽然各个研究团体对于n型GaN的黄光发射带的研究结果各不相同,但一个基本的共识就是该发射带是由第一种机制,即浅施主或导带到深受主能级的跃迁产生,其中浅施主可能是VN,ON,Gai或SiGa等;深受主可能由VGa与浅施主的複合体(VGaD)形成,且离化能约为0.8-0.9eV。但跃迁的浅施主和与VGa形成複合体的浅施主D并没有统一的认识。

通过测量退火前后N,O,Mg,Si和Ga离子注入GaN样品的光致发光谱,并利用独立提出的半经验模型分析谱线中黄光发射带强度的变化规律,得出如下结论:GaN样品的黄光发射带强度随Si离子注入剂量的增加而减弱、随Ga和Mg离子的注入剂量的增加而增强;而对于注入的N和O离子则对GaN样品的黄光发射带的影响较小且基本不随剂量的变化而变化。虽然该实验得出了如上一些有益的结论,并且也得到了一些相关文献研究结果的支持, 但还不能确定导致黄光发射带强弱变化的内部机制,同时,该结论所基于的独立提出的半经验模型的有效

性仍需要进一步的验证。

性仍需要进一步的验证。

离子注入型GaN蓝光发射带研究

故意和非故意掺杂GaN的光致发光谱中,有时会存在一个定位于2.9eV的蓝光发射带,且在不同样品和掺杂的情况下,其峰位也会有所变化(约在2.7—3.0eV 範围内)。该蓝光发光带一般被认为是由浅施主或导带向深受主的跃迁形成的,该深受主的离化能约为0.34—0.40eV之间。但有人认为该发射带是由深施主向浅受主的跃迁形成的。 Yang等通过对Si掺杂GaN光致发光的研究确定,定位于2.8 eV处的蓝光发光带是由 ON形成的浅施主能级(定位于导带下方 0.25eV处)向由 VGa-ON複合体形成的深受主能级(定位于价带上方 0.8eV处)跃迁产生。同样 Reshchikov 等通过研究光致发光谱随激发光强度和温度的变化确定蓝光发射与 VGa有关。

谢世勇等採用离子注入的方式在GaN中引入Mg,退火前的光致发光谱中没有观测到蓝光发射,而退火后,却观测到较强的蓝光发射,并确定该蓝光发射是由位于导带下0.17 eV的间位 Mg( Mgi)杂质到价带上 0.25 eV 的替位Mg(MgGa)受主能级跃迁和该能级到价带上0.39 eV能级的跃迁,以及导带下0.31eV的 MgGa-VN複合体能级到MgGa 受主能级的跃迁产生。 Schubert 等通过对非故意掺杂GaN光致发光研究发现存在一定位于2.9eV处较弱的蓝光发射,推测可能是导带向受主跃迁产生的,但并没有进行深入的研究。李欣等通过对非故意掺杂的 GaN 进行不同激发光强条件下的光致发光测量,发现蓝光发射具有发光强度弱、并且容易饱和等特点,由此认为蓝光发射属于施主型发射,该施 主可能起源 于某些间位 杂质。而Kaufmann 等通过对故意( Mg 和 Si)和非故意掺杂的 GaN 的室温光致发光研究, 提出截然相反的结论,即蓝光发光带是由深施主向浅受主的跃迁。其中深施主为 Mg( Si)受主与 N 空穴的複合体,浅受主为 Mg( Si)。

由于各文献报导存在蓝光发射的非故意掺杂 GaN 均採用 HVPE 和 MOCVD 方法生长,而採用 MBE 法生长的 GaN 未发现蓝光发射,由此也可推断,蓝光发射可能起源于 VGA-Hn 複合体。该推断也被 Toth 等採用直接的实验手段所证实。 Ghil Lee Sun 等由第一性原理出发研究了 Mg掺杂 GaN,确定蓝色发光带是由深施主到价带的跃迁产生,该深施主是由位于价带上2.8eV处的Mgi-VN複合体构成。而 Reboredo 和 Pantelides基于第一性原理却得出了不同的结论,即能与H结合的替位间位複合体是产生蓝光发射的原因。虽然关于蓝光发射的起源问题已经做了大量的理论和实验方面工作,但仍没有统一的、确切的结论。