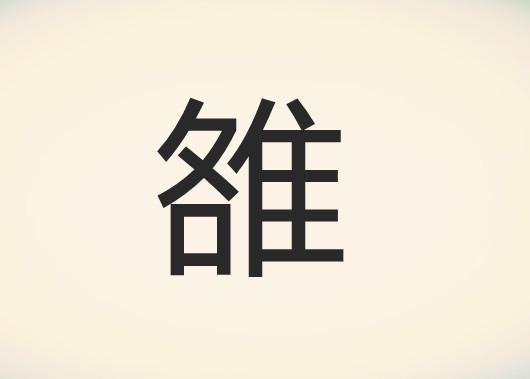

雒[雒、洛,读音作luò(ㄌㄨㄛˋ)]。

雒[1]字读音:山东宁津县、河北承德及唐山市,读音为lào(缘由,可能是口语化的原因。落字在这一地区的口语读音就是lào,如花落了、落枕、落炕等。因此,同一读音的雒字自然也就读为lào)

基本介绍

- 中文名:雒姓

- 字形:雒

- 拼音:luò

- 注音:ㄌㄨㄛˋ

- 类别:姓氏

基本介绍

雒字读音:山东宁津县、河北承德及唐山市,读音为lào(缘由,可能是口语化的原因。落字在这一地区的口语读音就是lào,如花落了、落枕、落炕等。因此,同一读音的雒字自然也就读为lào)

读lào的地区

省 | 市 | 县(区) | 乡镇 | 村 |

山东 | 东营市 | 广饶县 | 花官镇 | 雒家村 |

德州市 | 宁津县 | 宁津镇 | 雒家 | |

柴胡店镇 | 苇子湾 | |||

保店镇 | 雒家 | |||

青岛市 | 即墨市 | 段泊岚镇 | 后埠 | |

河北 | 石家庄 | 辛集市 | 南智丘 | 郎口村 |

唐山市 | 下属所有 | |||

山西 | 太原 | 尖草坪 | 柏板 | 岗北 |

吕梁 | 离石 | 坪头 | 雒家庄、池家峁、马青局、凤凰峁 | |

河南 | 焦作 | 武陟 | 北郭 | 北郭 |

蔡庄 | ||||

鹤壁 | 浚 | 善堂 | 康村 齐小寨 | |

岚埠村 | ||||

甘肃 | 天水 | 甘谷 | 新兴 | 雒家庄 |

白银 | 靖远 | 平堡 | 蒋滩 | |

陕西 | 宝鸡 | 岐山 | 凤鸣 | 五里舖 |

杏园 | ||||

青化 | 南阳 | |||

凤岗 | 陈村 | 雒家务村 | ||

鹹阳 | 礼泉 | 药王洞 | 新雒 | |

裴寨 | 雒家 | |||

榆林 | 清涧 | 宽州镇 | 雒家硷村 | |

绥德 | 薛家河镇 | 雒家畔 | ||

西安 | 户县 | 渭丰镇 | 真守村 |

姓氏渊源

第一个渊源

源于姬姓,出自古代黄帝之子任,属于以国名为氏。相传黄帝有二十五个儿子,为四母所生,黄帝分封给他们十四个姓氏,分化成十二个胞族,分别姓姬、姞、酉、祁、己、滕、箴、荀、任、僖、嬽、依,这十二个姓氏后来演化出了许许多多的中国人姓氏。湖北人陈士元撰在明嘉靖四十五年(公元1566年)所撰《姓觿·十乐》篇中写到:“雒,国名纪,雒国,任姓,或作络、洛。”可见,雒、络、洛诸姓氏皆同源于古雒国。古雒国,即黄帝之子任所建之国,位在古雒水,即洛河,发源于古漳山(今陕西雒南华山东麓)。雒之为姓氏,溯源可至五帝时代的雒陶,显于两汉时期的大臣雒功、雒林,以及元末明初的大孝子雒尚裔、雒佥,辉煌于明朝时期的右副都御史雒昂、尚宝卿雒遵家族,现代最出名的是当代中共中央文化部部长的雒树刚。“洛”在古代本写作“雒”,在古籍中所称的雒神,就是洛水女神洛嫔,传说在雒水之滨(雒浦),是雒神经常出没之地。商朝时期,该地区称雒邑,古代居于雒水两岸的住民,以地名为姓氏,称雒氏,后省笔简化为洛氏,是非常古老的姓氏之一。据史籍《汉书·古今人表》的记载:“舜友有雒陶,为雒姓之始。”在史籍《姓氏辩证》中也明确记载:“以水为氏。”洛阳,古时即为雒阳,洛水即为雒水。雒水女神为炎帝的女儿,叫雒嫔,也叫洛嫔。以“雒”为姓,应当早于汉朝,可溯之人首推雒陶。曾有学者认为雒陶是雄陶之误,但绝大多数学者认为其实雄陶才是雒陶之误,因为古瓯雒国(今越南)的先祖雒王也曾经被误传为雄王、雊王。“雒陶”最早见于先秦名相商鞅之师所着的《尸子》一书:“舜事亲养老,为天下法。其游也,得六人,曰雒陶、方回、续身、伯阳、东不识、秦不空,皆一国之贤者也。”汉朝史学家班固在《前汉书·古今人表》中亦有记载。

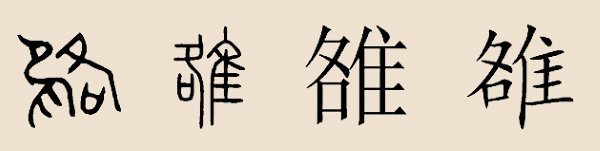

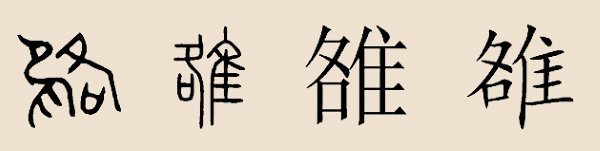

按照清朝学者孙诒让《墨子闲诂·所染第三》中所描述的“非独染丝然也,国亦有染”之句后的大段论述,疑雒陶即被孔子列为上古“四圣”之一、与尧舜同时代的东方鸟夷部落少昊氏的首领皋陶。传说,皋陶面色青绿,嘴唇像鸟喙。他制定了刑法、推行教育,帮助尧舜禹推行“五刑”、“五教”,被后世尊为中国司法的鼻祖。大禹继位后,曾举荐皋陶为其继承人,但皋陶先于禹而亡故,未继位。大禹又举荐皋陶子伯益为继承人,却被大禹之子启给杀害了,禅让制至此结束。雒陶也可能是东方鸟夷部落的一支,因为“雒”和“陶”都是鸟的名字。“陶”或作“繇”、“鹞”,而“雒”一般认为就是“燕子”或一种“猫头鹰”,但是也有学者认为“雒”实质上就是“天命玄鸟,降而生商”之“玄鸟”。如今这种说法可以在古代南方百越人的语言中得到佐证:“雒”即“鸟”,故有“雒田”即“鸟田”的说法。最迟在秦汉时期,中国就有以雒命名的地名和物名。秦朝设定雒阳县,西汉因之,属三川郡。西汉又在四川置雒县,属广汉郡,东汉因之,王莽改叫吾雒,隋复置,今广汉市所在地叫雒城镇,算是尊重了一下历史。《金文大词典》中的雒函之印、雒左尉印应该指的就是雒县。雒功、雒林之私印中的“雒”指的才是姓。至于周灭商而营建称为“中国”的雒邑,周平王东迁雒邑,战国时雒改为雒阳,因史籍上又写作“洛邑”或“洛阳”而孰是孰非难下结论。不过,雒字还见于以下书籍:《左传》“洛”皆作“雒”;《周礼》夏官方氏“(豫州)其川荧雒”,天官序言“辩方正位”郑玄注“太保朝至于雒”;《诗·鲁颂·駧》“駧駧牡马,在坰之野,薄言駧者,有騨有骆(白马黑鬃),有駠有雒(黑马白鬃),以车绎绎,思无斁,思马斯作”;《庄子·马蹄》“我善治马,烧之剔之,刻之雒之”;《山海经·海外历经》“肃慎之国在白民北,有树曰雒棠(桦树),若中国有圣帝代立,则其木生皮可衣”;《楚辞·天问》“胡羿射天,河伯妻彼雒嫔(洛神宓妃)”。另外,在《金文大词典》中转载《印薮》提到了一个篆字“雒”,这个“雒”字被刻在一个周朝的盨上。盨是一种古代食器,出现于西周中期,到春秋后期便消失了。其上所刻的这个“雒”字,应该是人们目前见到的最早的“雒”字。由此可见,儘管“雒”字还未在甲骨文和其他铭文中发现,但是东汉光武帝改洛阳为雒阳,决不是去“水”加“隹”造新字,因为在他之前就有“雒”字了。有学者认为,“雒”字始于周公所营“雒邑”,按五行说,秦为水德,故改“雒阳”为“洛阳”,至东汉时期,汉光武帝刘秀认为汉为火德,因此又改“洛阳”为“雒阳”。“雒”的本意,按《说文解字》鸟(隹)部中的解释:“雒,鵋鶀也。怪鸱。今称鸺鹠,也叫横纹小鸮。”因此,雒应该是一种小猫头鹰的名字。东汉光武帝改洛阳为雒阳,史家解释为“汉兴火德,乃去水加隹成雒”。

商朝时期,人们有着浓厚的鸟崇拜传统观念,如在史籍《史记·殷本纪》中记载:“殷契,母曰简狄,有女戎氏之女,为帝喾次妃,三人行浴,见玄鸟坠其卵,简狄取吞之,因孕生契。”可见,在商朝人的心目中,玄鸟就是他们的祖先。从河南安阳殷墟妇好墓出土的铜鸮尊、圆雕玉鸮、安阳大司空村第539号墓出土的一件铜鸮卣等器物来看,在商人的崇鸟习俗中,鸮也是其主要的崇拜对象之一。观察这些器物,发觉总有一些地方被加工处理得格外醒目。例如:锐利的钩喙,狞厉的面部,粗壮的腿足,繁缛的纹饰等,这些有意识的夸张显然是要强调鸮的威慑力。依此推断,“鸮”在商朝同样也是被视为具有庇护力量的神鸟而被加以尊敬和崇拜,并被塑造成各种用途的器物,以图驱妖辟邪,祈求吉祥。姬周灭商殷之后,他们认为商朝灭亡的重要原因是酗酒,所谓的酗酒丧邦,是周人的鉴戒!商族人极重鬼神,他们频繁祭祀通神的媒介是酒,于是亡国之凶就和酒器上的猫头鹰联繫起来了。从《诗经·豳风·鸱鸮》中对鸱鸟的憎恶,到西周王朝初期贵族墓里极少殉葬以酒器,便可以找到猫头鹰变为凶鸟的源头了。因此,从古代商朝人的鸟崇拜来看,“雒”可能在商朝是一支以“雒鸟”为图腾的部落。他们崇拜雒鸟,活动于洛河流域,指鸟指人指地曰“雒”,以后指水指地逐渐曰“洛”。“雒”字也可能是在周武王伐纣之后出现的,其含义是商人在洛河之滨的居住地(雒邑)。周公旦遵照周武王的遗志,在商朝洛邑的基础上营建被其称为“中国”的王城,把商朝遗民集中于此加以统治。雒邑即以鸟为图腾的商朝遗民居住的地方,有别于宗周,呼之为成周。后周平王东迁雒邑,周王朝日趋衰落,至秦灭二周而建三川郡,到公元前249年,雒阳已经从国都沦为郡县,成为秦相国文信侯吕不韦的封地。秦始皇认为,秦朝兴于水德,改雒阳为洛阳,后来至东汉光武帝改洛阳为雒阳,实质上是恢复旧地名而已。雒氏的文字记载,最早见于汉朝。明朝学者顾从德所撰的《印薮》中收有汉朝雒功、雒林的名章。南北朝时期学者何承天所着的《姓苑》中,将雒、骆、络三氏并列其中。

北宋大中祥符元年(公元1008年),兵部侍郎、参知政事陈彭年等奉敕重修《切韵》(《广韵》),其铎部提到:“雒姓,骆、络、雒并出<;姓苑>;。”明朝学者杨慎在所着的《稀姓录·十乐》篇中写到:“雒,秦中有此姓。”秦中,即今华山地区。

汉朝时期,在今河南省洛阳古城一带有洛伯之裔的雒国,其封国的后人便以国名为氏。需要说明的是,雒氏并非因封得氏,雒氏是因上古时期该地有洛氏族任活动在洛河一带,后来洛水两岸居民即以雒为氏,盖因东汉时期称“洛”为“雒”。

第二个渊源

源于嬴姓,出自古代北雒河流域,属于以居邑名称为氏。北雒河,即北洛河,发源于今陕西省定边县,东南向流经志丹县、洛川市、蒲城县等地。其两岸住民有以地名为姓氏者,称雒氏,亦有省笔为洛氏者。

第三个渊源

源于蚕丛氏,出自古代安南瓯雒国,属于以国名为氏。着名的北魏地理学家鹂道元在《水经注·叶榆河》中引《交趾外城记》记载:“交趾昔未有郡县时期,土地有雒田,其田从潮水上下,民垦食其田,因名为雒民,设雒王,雒候。立诸郡县,县多为雒将,雒将授铜印青绶,后蜀王子将兵三万来讨,三年得……后朱载(此字左下鸟,非车)雒将子名诗,索糎泠雒将女名徵侧为妻,侧为人胆勇,将诗起贼,攻破州郡,服诸雒将,徵侧自立为王。”后马援拜伏波将军前去征讨,斩徵贰徵侧而归。汉武帝元鼎六年(公元前111年)设糎泠县,汉光武帝置交趾刺史,诸雒将主民如故。据学者徐中舒考证:《交趾外城记》为三国时期孙吴国人所作,距马援二百年,比较可信。此外,明朝时期有安南氏(越南)无名氏,在其所撰的《越史略·国初沿革》中记载:“交趾远在百越之表……其部落十有五焉,曰交趾,曰越棠……至周庄王时期,嘉宁部有异人焉,能以幻术服诸部落,自称雒王,都于文郎,号广郎国(夜郎国)……传十八世,皆称雒王……周末,为蜀王子泮所逐而伐之,泮筑城于越棠,号安阳王。”蚕丛,又称蚕丛氏,是古蜀国首位称王的人。蚕丛氏是一位养蚕专家,据说他的眼睛跟螃蟹一样是向前突起,头髮在脑后梳成“椎髻”,衣服样式的左边是斜着分了叉的,最早他居住岷山石室中。后来蚕丛为了养蚕事业,率领部族从岷山到今成都地区居住。

据史籍《蜀王本纪》记载:“蜀王之先名蚕丛,后代曰柏灌,后者名鱼凫。此三代各数百岁,皆神化不死,其民亦颇随王化去。”可见蚕丛氏在蜀统治的时间有“数百岁”,当然这不可能是指蚕丛氏本人做了几百年的部族首领,而是以蚕丛为名号的时代持续过几百年。在西周末期与东周初期,蜀中蚕丛氏(公元前800~前730年)以蚕桑兴邦,建立了蜀国,使大批的游牧民族羌族的大部分人定居下来,跨入了农耕时代,从此蜀国以丝绸之邦而光耀于中国的史册之中。从战国后期至西汉初期,越南北部的红河下游有一个叫文郎的国家,国中有雒王、雒候、雒将统治雒民。东周末年,秦国灭巴蜀二国,蜀国的君主开明王泮被迫率部众南迁至安南地区,灭了广郎国,又建立了一个在越南史籍中称之为“瓯雒国”的国家,其王为安阳王,即开明王泮。数千年来,雒民与蜀民共同组成的瓯雒国民,就是如今在越南北部生息繁衍的壮语系民族的祖先。“瓯雒”曾在《史记》、《汉书》中被误为“瓯骆”,因为南方没有骆驼,那里来的“瓯骆”?实际上“雒”即“鸟”,“雒越”即“鸟越”,属于崇拜鸟图腾的鸟夷的一支。史籍《后汉书》中提到“徵侧徵贰”时说:“雒将之女鸟国鸟将之女”。汉高祖刘邦后来在古蜀国原居地设定了雒县,属广汉郡,这应当是与当时洛阳人被汉高祖安置于蜀地有关,按史书记载,当时秦相国文信侯吕不韦免职赐死后,其封地雒阳的属民皆被强行迁往蜀地。

古瓯雒国、雒阳之民,有不遗忘旧居者,遂称雒氏,世代相传至今。

第四个渊源

源于回族,出自元、明之际蒙古族月乃和,属于以居邑名称汉化改姓为氏。元末明初,有蒙古族人月乃和,因其祖在金国末期为凤翔兵马判官,遂改姓马氏,取名祖常。马祖常之后大多汉化为马氏。金、元以后,该支马氏族人入伊斯兰教,成为回族大姓之一。

明朝时期,该支马氏族人有迁居于涛雒东滩一带(今山东日照),因名马家灶,后改名马家村。另有其支庶子孙因地为姓氏,称雒氏。

第五个渊源

源于地名,出自古代雒水流域,属于以居邑名称为氏。雒水,就是洛水,后称洛河。在春秋、战国时期,“洛”字就是“雒”字,着名史学家左丘明在撰写《春秋左氏传》时,凡“洛”字皆写作“雒”字,生活于洛水流域的狄戎民族,就称作“雒戎”。雒水,是黄河下游南岸的一大支流,起流域主要位于河南省西部。雒水源出陕西省洛南县洛源乡的木岔沟,东流入河南境,经卢氏县、洛宁县、宜阳县、洛阳市,到偃师县杨村附近纳依河后称伊洛河,到巩义市洛口以北入黄河,全长四百五十三公里。大致以洛宁的长水为界,上段洛河穿行在峡谷和盆地之间,多险滩急流;范里至长水一段,两岸悬崖陡壁,谷深在二百米左右;出长水后,雒水脱离山区,水面渐宽,水中多沙洲。雒水流域面积在一百平方公里以上的支流有二十四条,其中最着名的是涧河。

在雒水两岸的古代住民中,很早即有以这条河流名称为姓氏者,称雒氏,后有简为洛氏者,同一渊源,皆世代相传至今。

得姓始祖

任(姙)、马祖常。

迁徙分布

雒氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,但在今中国大陆的姓氏排行榜上未列入百家姓前一千位,在台湾省则名列第八百九十一位,多以广饶为郡望。

今天的陕西省西安市户县、周至县、宝鸡市岐山县、凤翔县、扶风县,鹹阳市泾阳县、三原县、礼泉县、淳化县,铜川市黄堡镇、榆林市清涧县、绥德县,山东的宁津县、承德市围场满族蒙古族自治县,辽宁省的大石桥市沟沿镇,内蒙古呼和浩特市,甘肃省的张掖市、兰州市、白银市靖远县平堡乡、金塔县、天水市秦安县、甘谷县,河北省的辛集市,山东省的德州市、即墨市、胶州市、东营市、青州市、青岛市,河南省的鹤壁市濬县善堂镇、平顶山市、焦作市武陟县北郭乡、郑州市巩义县,山西省的太原市尖草坪区、运城市芮城县、吕梁市离石区,新疆维吾尔自治区的乌鲁木齐市昌吉州奇台县,北京市的顺义区,广东省的深圳市,重庆市等地,均有雒氏族人分布。

郡望堂号

郡望

广饶县:按考古遗址出土的文物考证,远在史前的新石器时代中晚期(距今约五千年),广饶境内就有人类居住、繁衍。据《左传·昭公二十年》记载:晏婴对齐景公说:“昔爽鸠氏始居此地,季萷因之,有逢伯陵因之,蒲姑氏因之,而后太公(即姜太公吕望)因之。”据此,上古时代,今广饶县境属爽鸠氏的居地,夏朝至殷商末期,为季萷氏、逢伯陵和蒲姑氏居地,西周时期,为姜太公封地--齐国的辖地,春秋、战国时期,县境仍属齐国。秦朝实行郡县制,分山东之国凡七,泰山之北为齐郡,县境属齐郡。汉高祖六年(庚子,公元前201年)置广饶县,此广饶县名之始。西汉时期,今县境为齐、千乘两郡属地。据《汉书·地理志》记载:齐郡领县十二,千乘郡领县十五。县境在齐郡者有广饶、鉅定及利县的东部,在千乘郡者有琅槐及千乘的东部。因此,西汉时期,今广饶县境为两郡五县之属地,即:南部广饶县、西部利县、中部鉅定县属齐郡,东北部琅槐县、西北部千乘县属千乘郡。广饶县故城后为侯国,汉武帝元狩元年(己未,公元前122年)封菑川靖王之子刘国为广饶侯。东汉时期,广饶、鉅定、琅槐三县俱废,将其地分为利、益、博昌三县,属乐安国。三国时期,县境属青州齐郡,归魏国所辖。至晋朝时期,复置广饶县,属齐国。晋怀帝永嘉五年(辛未,公元311年),青州没于汉刘聪,东晋时期,后赵石勒、燕慕容广鬼、后燕慕容垂相继占据;至南朝宋,刘裕曾于此置乐安郡,不久即入于北魏,仍为乐安郡,属青州。至隋朝时期,罢郡为州,隋文帝开皇三年(癸卯,公元583年),移千乘于广饶,县名改为千乘。另据清光绪《山东通志》载,南北朝时期,南朝刘宋即徙千乘于鉅定故城。千乘之名始于战国,因齐景公有马千驷畋于青丘而得名。至唐朝时期,于千乘县置乘州,县为属。唐高祖武德八年(乙酉,公元625年),废乘州,县境属青州都督府。唐玄宗天宝元年(壬午,公元742年),改青州为北海郡,属河南道,县为属。唐肃宗至德二年(丁酉,公元757年),北海郡仍改为青州。唐代宗永泰元年(乙巳,公元765年),道改为军,青州属平卢军节度使领辖。五代时期,梁、唐、晋、汉、周共五十三年,县境一直隶属于平卢军。宋太祖建隆元年(庚申,公元960年),罢军使,复称州,平卢军仍改称青州,县境仍属青州。宋高宗建炎三年(辛亥,公元1129年),金兵占据青州后,县境被伪齐刘豫统治八年。金熙宗天眷元年(戊午,公元1138年),改千乘为乐安,属益都府。自此,历经元、明、清各朝至民国初年,县名与境域及隶属均无大的变更。民国初期,厘定官制,首废府,另设道尹为承转机关。民国二年(癸丑,公元1913年)置胶东道,乐安县为属。民国三年(甲寅,公元1914年)1月30日,政府改定全国重複县名,依照“凡两县同名,存其先置,新名从旧,仍还故称”的原则,因与江西省乐安县重名,在《内务部改定各省重複县名及存废理由清单》中,乐安县存废理由是:江西省乐安县相沿较久,拟存;山东省乐安县,金时因千乘改名,迄今仍之。查该县旧为汉广饶县,至隋时始省去,拟即定名广饶县。由是复名广饶县,隶属胶东道。民国十四年(乙丑,公元1925年)改属淄青道。民国十六年(丁卯,公元1927年)废道尹后,直属山东省。中华人民共和国成立后,广饶县属渤海区清河专员公署。1950年5月,广饶县隶属惠民专区。1958年10月,惠民专区与淄博市合併为淄博专区,广饶县归属。1961年1月,惠民专区分立,广饶县仍归属惠民专区。1983年8月30日,广饶县划归东营市。

堂号

广饶堂:以望立堂,亦称东海堂。

家谱文献

山东宁津县(革命时期为:振华县)宁津镇东雒村位于振华大街北1公里 路东,总称:雒家村,分为东雒和西雒,西雒姓氏分:刘,赵,李,王,多,等姓氏,东雒直属单一:雒姓大家族,据历史记载14世纪从胶东地区(现在的即墨市)迁移过来四兄弟,至今东雒村为四个分支家族,辈分大小悬殊。

山东东营广饶花官雒氏家谱,着者待考,明朝时期木刻活字印本。现被收藏在中国国家图书馆、山东省图书馆、山东省东营市博物馆、山东省东营市广饶县花官乡雒氏祠堂。

字辈排行

山东宁津东雒村一支字辈:相、庆、泉、凤、智、俊.....

山东宁津雒氏一支字辈:“天自士希永存长恩”。

山东宁津雒氏一支字辈:“清熙国忠……”

山东青岛胶州雒氏字辈:“洪锡福宗(胜)方德”。

雒氏一支字辈:“永相洪庆荣学”。

陕西淳化雒氏一支字辈:"书文金宝....."

河南焦作字辈(继字辈之前单字不统一,现统一字辈)”继全德传(怀)廷(启)应(国)加(家)嗣续荣光乃兆绳震永庆延长”。

历史名人

雒 昂

(生卒年待考),陕西三原人。着名明朝大臣。明嘉靖癸未科(公元1524年)进士,官至河南布政使、右副都御史。

雒 遵

(生卒年待考),号泾坡;陕西泾阳人。着名明朝大臣。明嘉靖已丑科(公元1566年)进士,官至四川巡抚、尚宝卿。

雒于仁

(生卒年待考),雒遵之子,字少泾;陕西泾阳人。着名明朝大臣。官至大理寺评事,其子雒献书,举人。

雒 佥

(生卒年待考),河北涿州人。着名明朝大臣。明洪武年间佥都御史,明建文二年(公元1400年)被明成祖朱棣杖毙殿外。

雒守一

(生卒年待考),字光溥;陕西三原人。着名明朝大臣。明宣德壬子科(公元1433年)举人,官至学正。

雒 铭

(生卒年待考),陕西三原人。着名明弘治年间进士。

雒任重

(生卒年待考),重庆垫江人。着名明万曆年间进士。

雒尚裔

(公元?~1392年待考),山东枣强人。着名明朝大孝子。

雒宗昂

(生卒年待考),甘肃靖远人。着名清鹹丰年间大臣。

现代名人

雒江生

(公元1938~今),甘肃秦安人。着名教育家。

雒鸣鲜

(公元1948~今),甘肃白银人。着名基础美术教育家。1980年毕业于甘肃省张掖师範专科学校美术系。是甘肃省靖远师範学校美术教研组组长,高级讲师,甘肃省美术家协会理事。

雒志俭

(公元1954~今),陕西户县人。着名民间艺术家。现为中国农民书画研究会创作研究员、陕西省美协会员,陕西省民间文艺家协会会员、省农民画协会副主席、西安市人大代表、户县农民画院院长、户县农民画展览馆馆长。

雒树刚

(公元1955~今),辽宁瀋阳人,中共中央宣传部常务副部长,中央精神文明建设指导委员会办公室主任.1955年出生。中共党员。1978年10月入中国人民大学科学社会主义系(后更名为国际政治系)国际共运史专业学习。大学期间,于1982年初加入中国共产党。1984年入中共中央党校学习,获硕士。历任《求是》杂誌社政理部主任,中共中央宣传部副秘书长,副秘书长、理论局局长,2000年4月任中共中央宣传部副部长兼秘书长。2008年6月接替吉炳轩任中共中央宣传部常务副部长,中央精神文明建设指导委员会办公室主任。中共第17届中纪委委员。 十二届全国人大常委会第十二次会议2014那12月28日经表决,决定任命雒树刚为文化部部长。

雒孝丰

陕西绥德人,一九三五年一月参加革命,跟随王震将军多年。复员后任陕西省公安厅劳动改造局副局长。因长期工作积劳成疾于一九五六年十月十八日病故,时年三十八岁。